| 木製バルコニー |

■ | 長持ちさせる工夫 木造住宅の木製バルコニーを本体から持ち出し(キャンティレバー)梁で出す場合、私の事務所ではその根元における断面欠損を最少とするため、直交する本体側の梁を受梁として渡りあご状に収めることが多い。こうして納めた場合、梁成300、ピッチ1間で、1200、注意深く納めれば1350程度の出まで可能となる。 こうして出した木製バルコニーを雨や紫外線から守り、劣化させないで長持ちさせるために注意していることを幾つかあげてみる。 ① 可能であれば軒の出を深くしバルコニー全体をカバーする。 ② 腐りにくい材料を選択する。 ③ 腐りやすい部位を板金で保護する。 ④ 腐りやすいが板金で保護不能部位を取替え可能にする。 ⑤ 塗装により木部表面を守る。 -等である。 |

(写真1)<木の家1>の深い軒に守られた バルコニー。手摺笠木・梁天端はガルバリゥム 鋼板でカバーされ、スノコは取替可能となって いる。  (写真2)木の家12 |

■ |

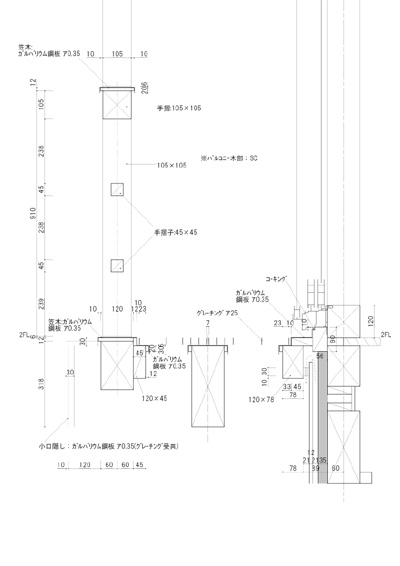

①は説明不要だろう。自分の設計した築10年、あるいは20年の住宅のメンテナンスを依頼されて点検してみると、軒で守られた部分の健全さは否定のしようがないことを実感する。 ②について-真壁造に取り組む私の事務所の場合、持ち出し梁は杉ということになり、これに取り付く二次部材には桧、国産材使用推進派としては多少ためらいもあるが、米ヒバを使うことが多い。いずれの材も、人工乾燥材は油気が抜けて、雨に弱いので避けたい。手摺やその支柱に芯持ちの角材を使う場合、年輪接線方向の収縮率の高さからくる割れに配慮することが大切である。ルーフバルコニーのように手摺下に部屋があるような場合で、支柱の割れから浸入した雨が下部室内壁面に漏水した経験を何度かしている。その点、芯持ち材でない米ヒバはそうした割れが比較的少なく耐久性も高い。 ③について-外部で使う木材で最も雨にやられやすいのは、平場(上向きの材表面)と木口である。平場は②で説明した収縮割れのみでなく、太陽光等により生ずる表面の細かい干割れに雨水が浸入し易く、浸入すると簡単に抜けない。この為に腐れが進行してしまう。また導管等を丸出しにした木口は極めて水を吸い易く、乾燥収縮による割れが、この傾向を助長する。図 に示した断面図は私の事務所で現在工事中の<木の家12>のバルコニーである。笠木、梁天端、木口がガルバリウム鋼板で綺麗にカバーされているのを見ていただけると思う。 このバルコニーの床は溶融亜鉛メッキされたグレーチングであるが、木製スノコの場合も多い。何れも取替え可能な置型に納めている(④)。 ⑤について-以上を配慮した上で、木部に浸透型かつ紫外線防止用顔料入りの塗装を施す。最近、木部を太陽光にさらし続けると表面の細胞の劣化変形が著しいことを顕微鏡写真付の説明で知り、<木の家12>の外部木部の塗装下塗りは、上棟後早い時期にしてもらった。これからも私の事務所の施工仕様にしたいと思っている。 |

| 住宅建築2006年2月号 掲載 | ||

( バルコニー詳細図) <木の家12>のバルコニー詳細図。 手摺笠木・梁・木口が水切れに配慮し、 ガルバリゥム鋼板でカバーされている。 バルコニー根元における本体外壁面の 通気も塞がれず、出口を確保している。 |

|

|

文章TOP |